Le constat

La qualité de vie des étudiants en santé est longtemps restée un tabou dans le domaine public. Le sujet est pourtant bien connu des facultés, qui ont souvent tenté d’agir au cas par cas à leurs niveaux respectifs. N’étant pas formé ni préparé à des situations de détresse importante chez les étudiants, le corps enseignant ne peut pas toujours déceler les signes du mal-être, ni apporter une réponse adaptée à chacun.

En avril 2018, un rapport interministériel sur la QVES (Qualité de vie des étudiants en santé) a été remis à la ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, et à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Devant le tableau particulièrement alarmant dressé par ce rapport, de nombreuses mesures ont été prises au niveau national.

Au niveau local, des initiatives régulières ont également tenté d’améliorer la qualité de vie des étudiants. Mais, manquant souvent de moyens, et parfois de soutien, elles ont été jugées inefficaces par les étudiants eux-mêmes, comme l’ont révélé des enquêtes menées en interne à l’université.

La situation sanitaire liée au Covid-19 a contribué à aggraver le profond mal-être dans les universités françaises, et les étudiants des composantes de santé n’y font pas exception. Les mesures de confinement, de couvre-feu et de limitation de déplacement ont renforcé l’isolement de ces derniers. Bien que cela ait permis d’enrayer la propagation de l’épidémie, des effets néfastes sur l’état psychologique de la population en général ont été ressentis et des situations de mal-être psychique se sont développées ou aggravées [1]. Dans les différentes filières de santé (médecine, odontologie, pharmacie…), cela a été confirmé par des enquêtes menées en interne par les facultés elles-mêmes, ou en externe par les associations étudiantes, comme l’enquête « Santé mentale – jeunes médecins », réalisée par l’ANEMF (Association nationale des étudiants en médecine de France) en 2017, puis en 2021.

Au-delà du mal-être, les enquêtes pointent également du doigt que les cas de harcèlement sexuel subis par les étudiants, quel que soit leur sexe, sont un problème récurrent dans les filières de santé, notamment d’après l’enquête de l’ANEMF sur les violences sexistes et sexuelles de mars 2021.

Les mesures prises à l’université Toulouse-III

Un tutorat précurseur

Sans attendre les conséquences des différents confinements sur le moral des étudiants en odontologie, un tutorat a été mis en place dès la rentrée 2020 à la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse [2]. Chacun des 416 étudiants a reçu un mail lui précisant le nom de l’enseignant qui serait son tuteur référent au cours de l’année, avec pour mission de le rencontrer au moins une fois pour faire le point sur l’avancée de son parcours et de son moral. Le dispositif a mobilisé 32 enseignants, tous volontaires, qui ont reçu toute l’année leurs tutorés. Ils les ont parfois orientés vers des personnels de l’université plus qualifiés pour une prise en charge psychologique complète. La levée des restrictions sanitaires à l’été 2021 n’a pas entraîné la disparition de ce tutorat, qui a simplement été réorganisé sous la forme de permanences hebdomadaires, dans lesquelles les étudiants qui en ressentent le besoin peuvent prendre rendez-vous.

La création de la Commission bien-être comme élément clé

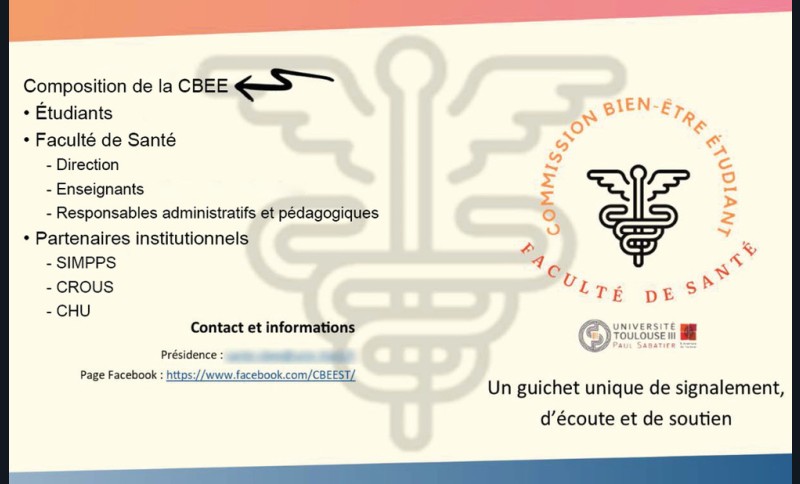

Alors qu’un signal d’alarme était encore donné par les associations étudiantes de médecine, pharmacie et odontologie en 2021, il est apparu important d’aller au-delà de la mise en place d’un tutorat et de voir plus large dans toutes les composantes de santé. C’est après ce nouvel appel à l’aide, et dans le contexte de création de la grande Unité de formation et de recherche en santé (UFR Santé) fédérant les facultés de médecine, odontologie et pharmacie à Toulouse, qu’il a été décidé de créer une Commission bien-être des étudiants en santé (CBEE). Cette Commission a pour but d’intégrer toutes les composantes, y compris les futures formations paramédicales dont la gestion serait confiée à la faculté de médecine (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes…). Les membres de la CBEE sont issus de chacune de ces composantes et regroupent doyens, membres du personnel enseignant et administratif, et étudiants. Le bureau élu est composé de sa présidente, le Dr Sophie Séronie-Vivien, enseignante en pharmacie, et de ses vice-présidents, le Dr Karine Sauné (médecine) et le Dr Julien Delrieu (odontologie). Créée pour venir en aide aux étudiants de ces filières de santé, la Commission, et en particulier son bureau, se veut disponible pour tous ceux qui en ressentent le besoin.

Ses objectifs se composent de deux grands axes. Le premier est d’être un guichet unique dans la prise en charge du mal-être, que ce soit par des actions de prévention (formations, information, réalisation d’enquêtes…), ou par l’écoute d’étudiant(e)s en situation de mal-être. Une adresse mail ainsi qu’un numéro vert ont ainsi été mis en place, avec une astreinte 24h/24 et 7j/7, afin de répondre au plus vite aux situations signalées par l’étudiant lui-même ou par ses proches. À partir de ce premier contact, les membres de la Commission qui sont sollicités choisissent ensuite, lorsque c’est pertinent, d’orienter l’étudiant vers la structure la plus adaptée. Il peut s’agir de psychologues, de psychiatres, d’organismes de prise en charge des addictions ou des violences, etc.

Par ce biais, l’objectif est d’une part de répondre à une demande forte des étudiants d’avoir un interlocuteur unique vers qui se tourner, mais également de simplifier la démarche de contact qui, lorsqu’elle est trop complexe, devient plus limitative que permissive. Une affiche de communication a été créée (fig. 1 et 2) pour diffuser ces informations.

De plus, en positionnant la Commission entre les trois facultés de santé, l’étudiant peut prendre un certain recul face à sa situation et se détacher de la composante dans laquelle il étudie. Le respect de l’anonymat au-delà du membre de la Commission qui a été sollicité étant la clé de voute de tous les dispositifs mis en place, certains étudiants pourront se sentir rassurés d’avoir un interlocuteur externe à sa faculté d’origine.

Le développement de cette CBEE s’est appuyé sur les structures existantes, et se positionne en interface avec les différentes associations étudiantes (associations locales d’étudiants dans chaque filière, tutorat associatif toulousain, etc.) ou universitaires (Mission égalité femme homme, SIMPS, CROUS…) de façon à devenir un interlocuteur privilégié des instances comme des étudiants. Cela pourra permettre de donner vie à différents projets portés par les deux parties (instances et étudiants), et de faciliter la communication vers les premiers concernés – les étudiants.

Le second volet de cette Commission, après l’accompagnement, est la création d’un registre des incidents de mal-être touchant les étudiants, afin d’identifier les lieux ou moments de leurs études qui concentrent ces événements. Chaque déclaration d’incident par un étudiant ou un enseignant, à la manière d’une « main courante », est enregistrée. Là aussi, le positionnement de la CBEE à l’intersection des différentes disciplines des métiers médicaux et paramédicaux permet de s’extraire d’une potentielle chape de plomb, parfois dénoncée par les victimes d’événements indésirables, empêchant la connaissance et la résolution de ces situations.

L’idée de prendre en charge à la source les raisons du mal-être étudiant peut ouvrir la voie à développer sa prévention. La Commission a d’ores et déjà reçu une validation au niveau institutionnel : une réponse positive à un appel à projet national sur les violences sexuelles et sexistes, la dotant d’un budget d’opération initial de 12 000 €.

Conclusion et perspectives

Le développement de la Commission bien-être des étudiants en santé est donc de lutter contre une situation alarmante depuis longtemps pointée du doigt par ces derniers. Ses actions sont destinées à prouver la prise de conscience des institutions des facultés de santé et ainsi d’impulser un changement de culture autour de cette vieille idée, qui consisterait à dire que les études de santé sont par nature éprouvantes pour la santé mentale de nos futurs consœurs et confrères.

La procédure de signalement

Qui peut signaler ?

• Tout étudiant

– Médecine, pharmacie, soins infirmiers, maïeutique, formations paramédicales

– De PASS/L-AS ou L& à la fin du 3e cycle (internat)

• Les référents de proximité de la CBEE

– Personnel ou étudiant

– Toujours avec l’autorisation de l’étudiant

Que signaler ?

Tout type de mal-être

– Pression des études

– Difficultés socio-économiques

– Fragilité psychologique

– Harcèlement

– Violences morales, physiques ou sexuelles

Sur le campus, à l’hôpital ou lors de festivités étudiantes.

De la part d’enseignants, maîtres de stages ou autres étudiants.

Pourquoi signaler ?

• écouter, soutenir, orienter vers les ressources adaptées

• Garder la mémoire et suivre l’évolution post-signalement

• Alerter l’administration en cas d’événement grave

• Assurer l’anonymat de l’étudiant

Comment signaler ?

• Numéro vert 24h/24 et 7j/7

• Liaison directe avec un membre du bureau de la CBEE

Commentaires